前の10件 | -

表計算ソフトで鏡板の容量計算

アンドロイドアプリ ”PVVS” 圧力容器の容積をシミュレート (Press Vessel Volume Simulator)

アンドロイドアプリ ”PVVS” 圧力容器の容積をシミュレート (Press Vessel Volume Simulator)今一番よく使っているのがOpenOfficeのCALCです。

EXCELのフリー版ですね。VBAの互換性さえ問題にならなければCALCは十分実務に堪えられる表計ソフトです。

実は、このブログのアクセス解析を見てびっくりしたのですが、

”円筒横置型タンク 両端10%皿型鏡板の容量計算 ”が

ダントツだったのです。SketchUp関連ではなくて。

鏡板の容量計算に困っている人がそこそこ居るのですね。

で、その人たちがSketchUpに取り組む筈も無いでしょうから。

こんなものを作ってみました。

円筒横置型タンク 両端10%皿型鏡板の容量計算をするスプレッドシート

注、計算結果を保証するものではありません。自己責任でお使いください。

CALCで作っていますが、xls形式で保存すればEXCELでも開けるはずです。

webダイアログ

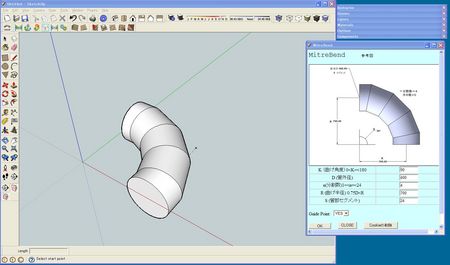

以前から、プラグイン(Rubyスクリプト)の入力インターフェイスとしてWebDialogが使えることに関心があったのですが、なかなか手が付けられませんでした。

今回、お盆休みでまとまった時間が取れたので、挑戦してみました。

以前に公開したMitreBendの入力ダイアログをwebダイアログに改造してみました。モデリングの中身はほとんど変わっていません。webdialogへの試みであって、中身の進化はありません。使い勝手もよくなった訳ではありません。いわゆるスキンが変わっただけです。

webmitrebend.zipをPluginsフォルダに解凍して下さい。

bmitrebend.rbとフォルダmitrebendが展開できたら、SketchUpを起動して、PuluginsメニューからMitreBendをクリックして起動です。

ブラウザのクッキーを利用して入力値を保持しています。”Cookieの削除”でデフォルトに戻ります。入力値が変になったら。”Cookieの削除”をしてください。

モードレスなダイアログですから、閉じなくても作業が続けられます。

数値のセルに直接書き込めません。私の力不足で、こうなってます。今後改善したいと思っています。8/18改善しました。

仕事で使うちょっとしたツールの開発にいちいちこんな手間をかけることは無いのですが、インターネットとスケッチアップの連携が現実のものとして実感が持てる手掛かりになると思いました。可能性だけは無限大です。

今回はJAVAscriptだけで書きましたが、PHPを使えばインターネット上のデータベースとスケッチアップの連携も可能です。

参考にさせて頂いたサイト ”簡単スケッチアップ入門”様

今回、お盆休みでまとまった時間が取れたので、挑戦してみました。

以前に公開したMitreBendの入力ダイアログをwebダイアログに改造してみました。モデリングの中身はほとんど変わっていません。webdialogへの試みであって、中身の進化はありません。使い勝手もよくなった訳ではありません。いわゆるスキンが変わっただけです。

webmitrebend.zipをPluginsフォルダに解凍して下さい。

bmitrebend.rbとフォルダmitrebendが展開できたら、SketchUpを起動して、PuluginsメニューからMitreBendをクリックして起動です。

ブラウザのクッキーを利用して入力値を保持しています。”Cookieの削除”でデフォルトに戻ります。入力値が変になったら。”Cookieの削除”をしてください。

モードレスなダイアログですから、閉じなくても作業が続けられます。

仕事で使うちょっとしたツールの開発にいちいちこんな手間をかけることは無いのですが、インターネットとスケッチアップの連携が現実のものとして実感が持てる手掛かりになると思いました。可能性だけは無限大です。

今回はJAVAscriptだけで書きましたが、PHPを使えばインターネット上のデータベースとスケッチアップの連携も可能です。

参考にさせて頂いたサイト ”簡単スケッチアップ入門”様

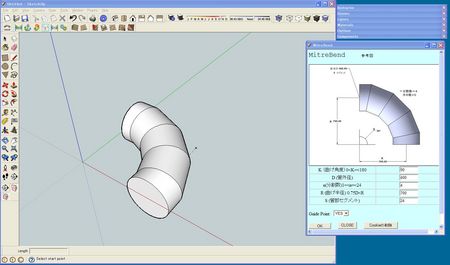

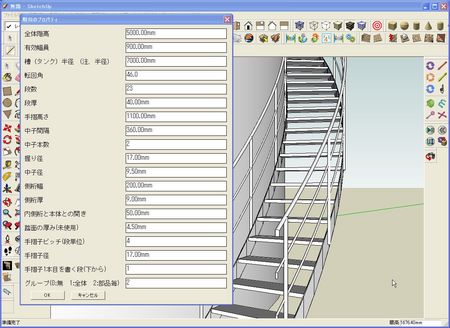

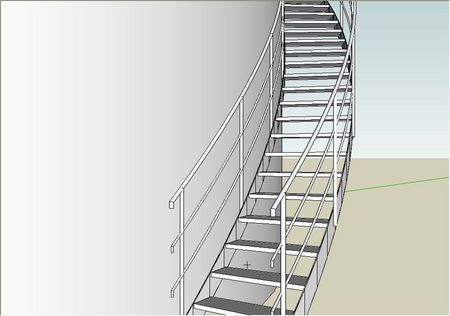

螺旋階段

螺旋階段のモデリング手法はいろいろ公開されていて、今さらなネタなのですが、やはり、手間の掛かるものです。

建築の分野でよく見られる螺旋階段は一本の軸にステップが回り付いて昇ってゆくタイプでいわゆる”ラセン階段”なのですが、

プラント設備などの分野では円筒型タンクに回り付いて昇ってゆくタイプがあります。

詳細な設計作業は2Dだけで十分出来るのですが、やはり3D化してイメージを伝えたいという欲求は出てきます。

そこでたどり着くのが”ここ”

Hino氏のTool群。有用なToolがfreeで公開されていてとても助かります。

螺旋階段が一発で出来るRubyスクリプトも公開されいますのでこれを利用させていただきました。

同サイトに

「 ※配布・改変に制限はありません。

※このスクリプトに関して作者は一切の責任を負いません。

※全て使用者の自己責任で使用して下さい。 」

とありますので改変させていただきました。

元のスクリプトがとても整然と解り易く書かれていましたので改造はスムースに出来ました。

この場合、芯の軸(タンク本体)と階段は独立する場合が多いので、ささら桁はステップの両側に必要です。

場合によっては手摺りも両側に必要です。

そこらへんを書き加え書き換えています。

大型の重油ストレージタンクや、貯水槽など使い道は結構あると思います。

Rrskaidan-eg.rb

使用上の注意として、本家RS階段と同居させる事は出来ますが、同名の変数があるので、本家版とeGtry版を交互に起動したときパラメータが移ってしまいます。

2平面のなす角

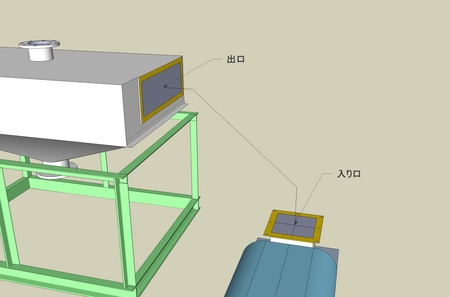

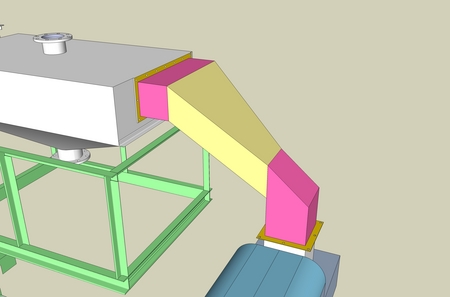

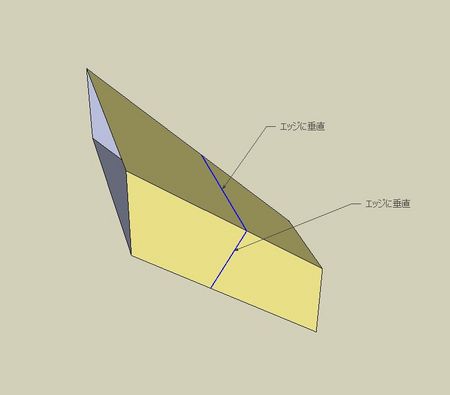

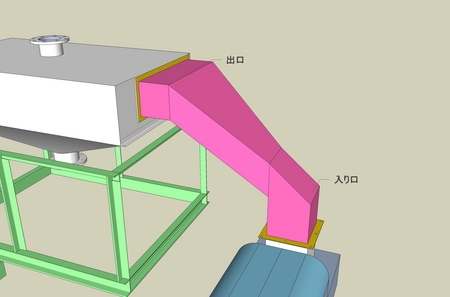

製造の現場に於いてSketchUpが如何に役立つかという1つの例です。

ダクトやシュートのような製缶をする際、板金展開の技術が不可欠なのですが、展開だけでは解決できない問題も在ります。

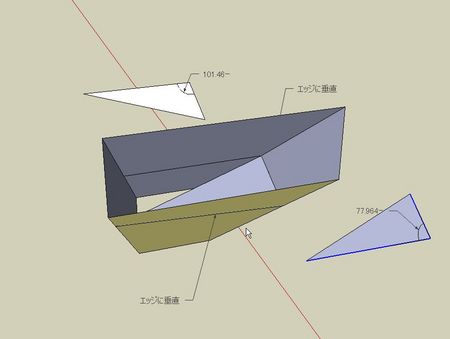

二つの口をスムースにつなぐダクトを設計してみます。

SketchUpでモデリングすれば直感的に空中に線が引けるので思いのままにデザインできます。

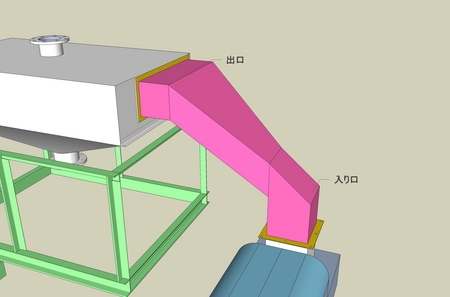

ピンク色のような形で良いとします。

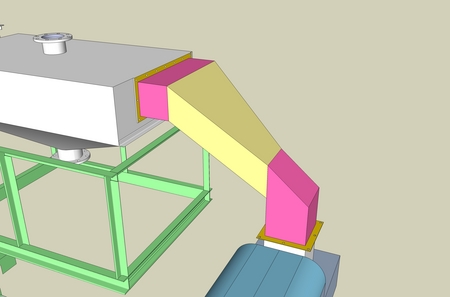

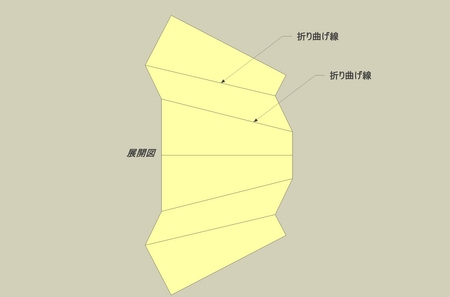

黄色に塗りつぶした部分が2Dの作図では実際の寸法が拾いにくい部分で空間の想像力が無いとどのように作っていいか理解しにくいところです。

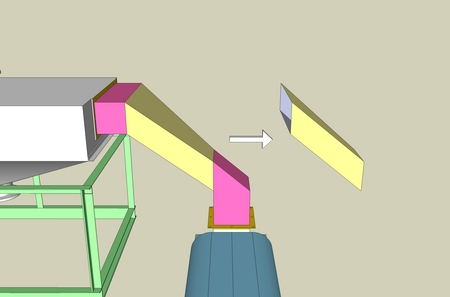

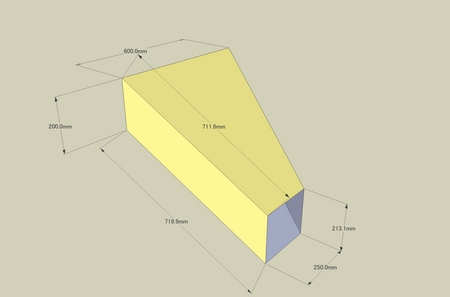

黄色い部分だけを抜き出してみます。

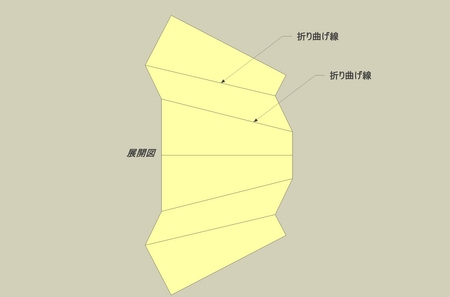

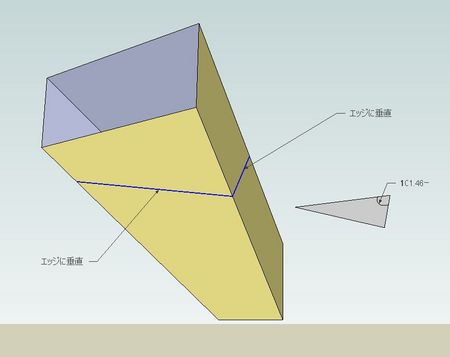

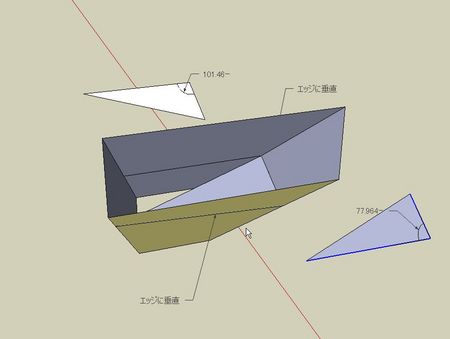

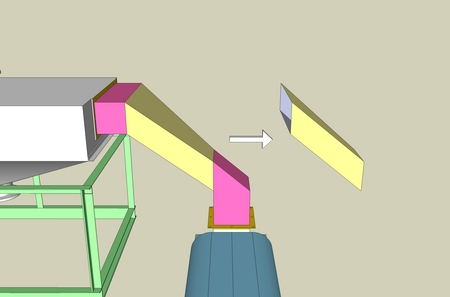

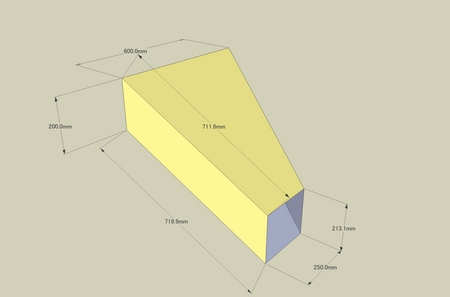

UnfoldToolで展開図にしました。

しかし、ここからが問題です。

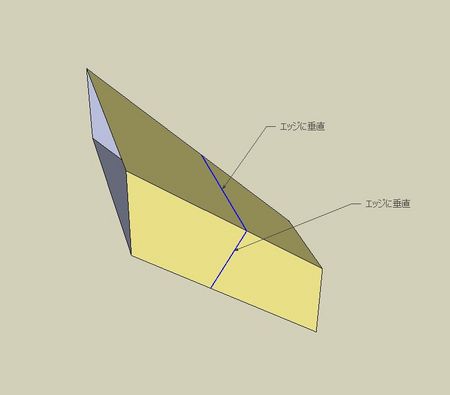

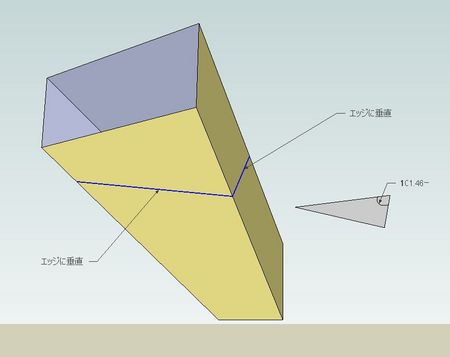

折り曲げ線をプレス曲げで折り曲げて実際の立体をリアル世界で再現できなければ意味がありません。

さて、折り曲げ線は何度の角度で折り曲げたらよいのでしょうか?

直角?と思いがちですが、このように絞った台形の2平面のなす角は直角にはなりません。

二つの平面がなす角を求めます。エッジに垂直な線を2本各面に引いてそれを選択後コピー(CTRL+移動)で外に取り出し分度器または、Angular dimensionで角度を測ります。

求めたいエッジ毎にエッジに垂直な線を使って2平面のなす角を求めることが出来ます。

6/28 誤りを訂正しました。![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://gsu2-3dcadbk.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_f05/gsu2-3dcadbk/143-bcb22.gif)

ダクトやシュートのような製缶をする際、板金展開の技術が不可欠なのですが、展開だけでは解決できない問題も在ります。

二つの口をスムースにつなぐダクトを設計してみます。

SketchUpでモデリングすれば直感的に空中に線が引けるので思いのままにデザインできます。

ピンク色のような形で良いとします。

黄色に塗りつぶした部分が2Dの作図では実際の寸法が拾いにくい部分で空間の想像力が無いとどのように作っていいか理解しにくいところです。

黄色い部分だけを抜き出してみます。

UnfoldToolで展開図にしました。

しかし、ここからが問題です。

折り曲げ線をプレス曲げで折り曲げて実際の立体をリアル世界で再現できなければ意味がありません。

さて、折り曲げ線は何度の角度で折り曲げたらよいのでしょうか?

直角?と思いがちですが、このように絞った台形の2平面のなす角は直角にはなりません。

二つの平面がなす角を求めます。エッジに垂直な線を2本各面に引いてそれを選択後コピー(CTRL+移動)で外に取り出し分度器または、Angular dimensionで角度を測ります。

求めたいエッジ毎にエッジに垂直な線を使って2平面のなす角を求めることが出来ます。

6/28 誤りを訂正しました。

モデリング力

円筒横置型タンク 両端10%皿型鏡板の容量計算

アンドロイドアプリ ”PVVS” 圧力容器の容積をシミュレート (Press Vessel Volume Simulator)

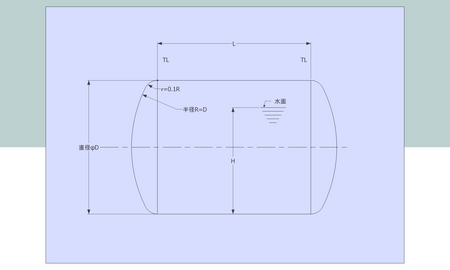

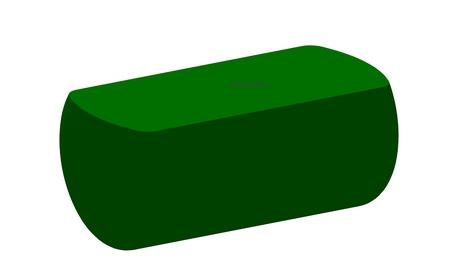

アンドロイドアプリ ”PVVS” 圧力容器の容積をシミュレート (Press Vessel Volume Simulator)10%皿型鏡板のモデリング方は過去に書きました。こちら

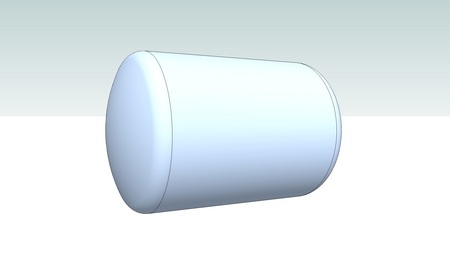

圧力容器のようなタンクをスケッチアップでモデリングしてもその絵が図面として通用する訳ではないので外観のイメージを伝える程度にしか役立ってはいなかったのですが、今回スケッチアップのモデルが凄い威力を発揮したので記しておきます。

”VolumeCalculator” ruby library depotにあるRubyスクリプトです。

どんな立体でも体積を計算してくれます。

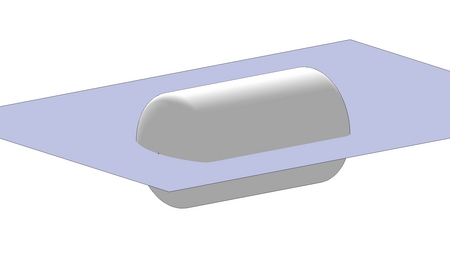

下図のような断面を持つ円筒形

フォローミーで簡単に立体化できます。

これが、両端が10%皿型鏡板の横置きタンクの基本形です。

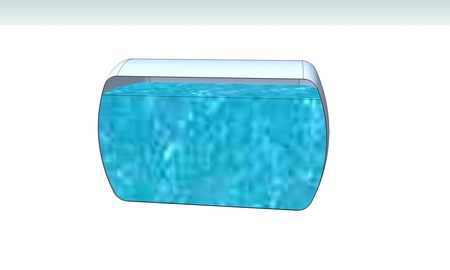

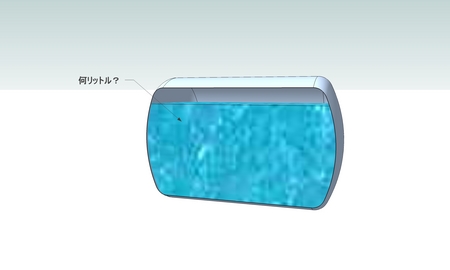

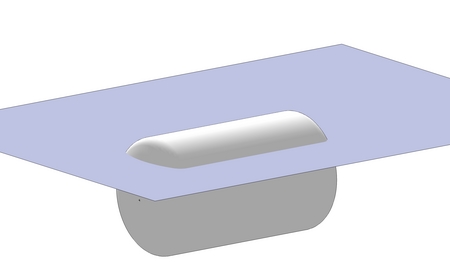

このタンクに貯水した時、その水面の高さから、今、水が何リットル入っているかを知る必要が出てきます。

これを一定の数式(関数)のような物で計算できればいいのですが、私の知る限りそのような物がありません。

普通はどうしているかと言うと換算表を使って算出しています。

しかし、そんな面倒なことをしなくてもスケッチアップでモデリングして

高さの平面で"交差"、切り取り必要部分をグループ化して

右クリック(コンテキストメニュー)から

______

Volume

______

で一発

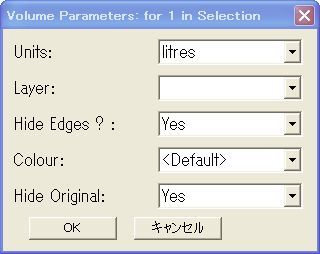

単位を litres にしておきます。

便利です。

誤差を少なくするために各円弧のセグメント数は多めに(48程度)取ってます。 フォローミーする以前に各円弧を右クリックしてエンティティ情報のセグメントを変更しておきます。

そのうちSUでFEMも出来るようになるかも?。。。

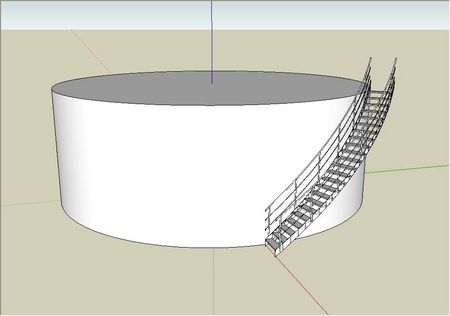

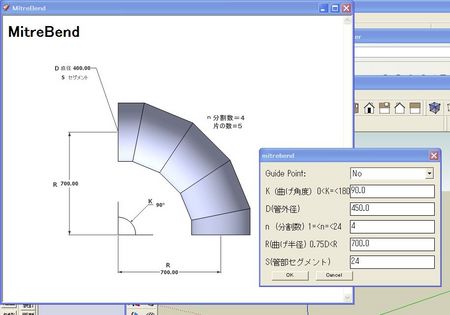

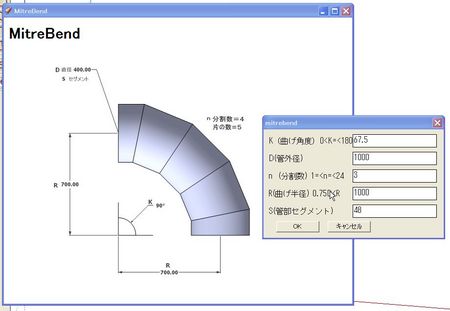

Mitre Bends 改々

masatoさんからのアドバイスで中心線の交点が拾えるようガイドポイントを描画できるオプションを追加しました。

”mitrebend.zip”

半径や角度によって表面に現れないことが多いので”面スタイル”を”X線 "にしてご確認ください。

表示のガイド(G)のチェックが外れていても見えませんのでご注意ください。

”mitrebend.zip”

半径や角度によって表面に現れないことが多いので”面スタイル”を”X線 "にしてご確認ください。

表示のガイド(G)のチェックが外れていても見えませんのでご注意ください。

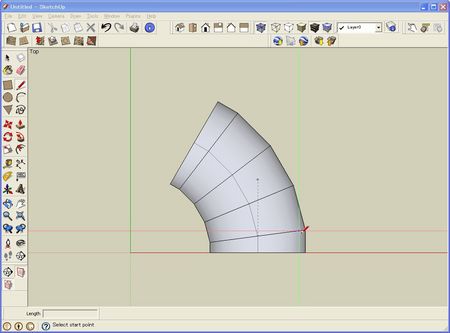

Mitre Bends 改

2/28のマイターベンドで公開したrubyスクリプト”mitrebend.zip”で、曲げ角度”K"が整数しか受け付けなかった不具合を修正しました。

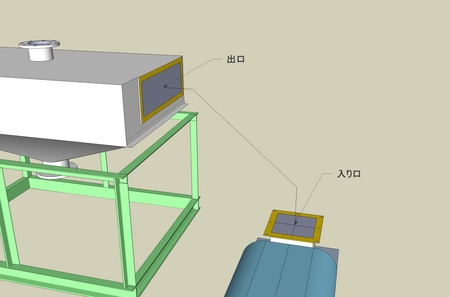

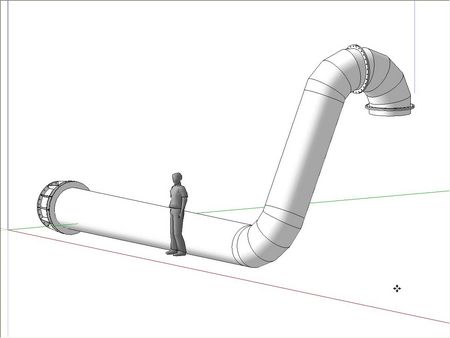

"SOPFF2.rb"と”mitrebend.zip”を使えばこんなダクトのモデリングは楽勝です。

"SOPFF2.rb"と”mitrebend.zip”を使えばこんなダクトのモデリングは楽勝です。

エビ管を展開

板金展開の入門的な題材ともいえる、エビ管(MitreBend)を展開します。

スケッチアップでjf_unfoldtool.rbを使うと何でも展開出来てしまいます。

今回の例でポイントは周長方向を尺度コマンドで補正する所。あらかじめ400*πを計算しておいて赤軸方向尺度にmmを付けて24角形の周長を400*πに伸張しておくところです。

スケッチアップでjf_unfoldtool.rbを使うと何でも展開出来てしまいます。

今回の例でポイントは周長方向を尺度コマンドで補正する所。あらかじめ400*πを計算しておいて赤軸方向尺度にmmを付けて24角形の周長を400*πに伸張しておくところです。

前の10件 | -